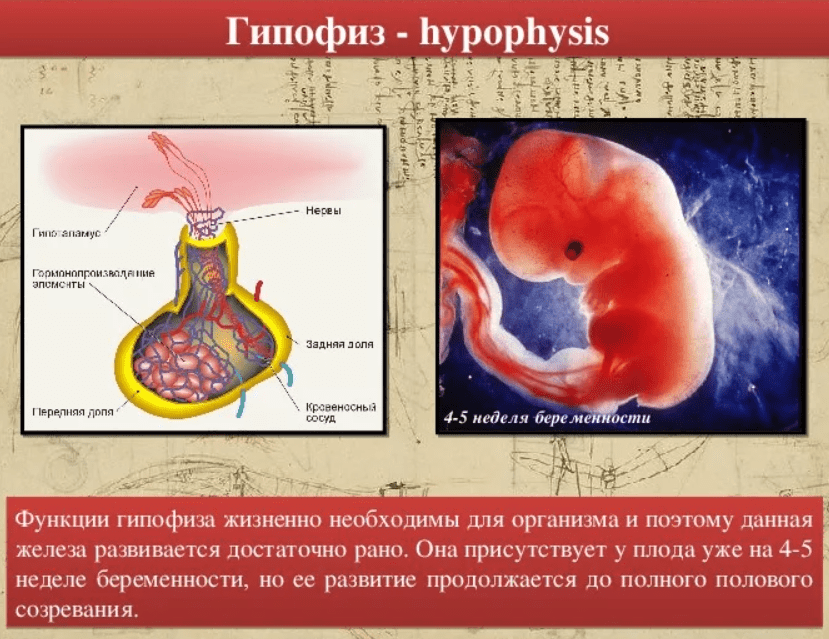

- Гипофиз

- Немного о гипофизе

- Гиперфункция гипофиза

- Гипофункция гипофиза

- Видео о гипофизе

- Дополнительные материалы

- Гипоталамус

- Функции гипоталамуса

- Гипоталамический синдром пубертатного периода

- Гамартома гипоталамуса

- Дополнительные материалы

- Эпифиз (шишковидная железа)

- О самой загадочной железе

- Гормон эпифиза — мелатонин

- Мелатонин и дети

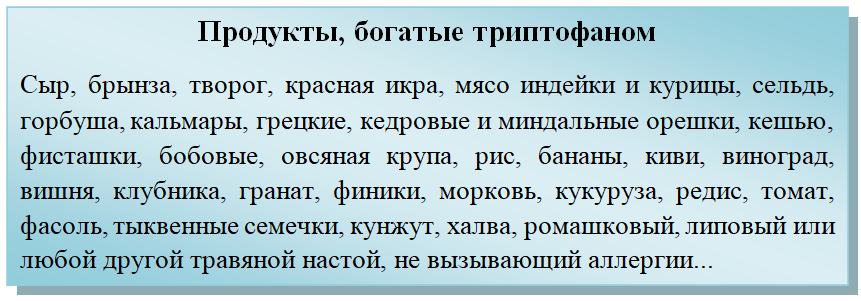

- Что нужно для выработки мелатонина у детей?

- Нарушение функций шишковидной железы

- Гипофункция

- Гиперфункция

- Опухоли эпифиза (шишковидной железы)

- Ранняя макрогенитосомия

- Киста шишковидной железы

- Полезное видео

- Дополнительные материалы

Здоровье ребенка — основа его общего благополучия, залог его долгой и счастливой жизни, наполненной яркими и позитивными моментами...

Каким оно будет, во многом зависит от внимательности родителей к своему чаду, их информированности о возможных факторах риска и особенностях физического состояния ребенка, компетентности в вопросах сохранения и укрепления детского здоровья с первых дней жизни крохи.

Сегодня поговорим о таких важных железах внутренней секреции, как гипофиз, гипоталамус и эпифиз, их влиянии на развитие и функционирование всех органов и систем ребенка, а также о том, к чему способен привести сбой в их работе...

Начнем с гипофиза и его патологий, требующих особого внимания именно в детском возрасте и встречающихся только у детей.

Гипофиз

Немного о гипофизе

Гипофиз — наша главная эндокринная железа, находящаяся в глубине головного мозга в полости турецкого седла. Несмотря на свои маленькие размеры (не больше ногтя на мизинце у ребенка), она жестко регулирует активность большинства эндокринных желез. Находится в непосредственном взаимодействии с гипоталамусом и влияет на

- выработку гормона роста, регулирующего рост и физическое развитие; формирование костной ткани;

- обменные процессы;

- устойчивость организма к стрессам и его способность к адаптации;

- работу иммунной, сердечно-сосудистой системы;

- водно-солевой баланс;

- репродуктивную сферу...

При правильной работе гипофиза, физическое, интеллектуальное, эмоциональное и половое развитие деток идет в соответствии с возрастными нормами. В противном случае, возникают патологические состояния, требующие своевременного медицинского вмешательства.

Течение болезни напрямую зависит от возраста ребенка, в котором развивается дефицит/избыток гормонов, поэтому картина аномальной работы гипофиза у плода, новорожденного, дошкольника или подростка будет проявляться по-разному...

Надо отметить, что опасность эндокринных заболеваний — в размытости их симптомов, из-за чего родители ошибочно принимают патологические проявления за обычные возрастные изменения, не придают им нужного внимания, в связи с чем болезнь незаметно прогрессирует и имеет все шансы перейти в критическую стадию.

Чтобы этого не произошло, необходимо знать признаки гипофизарной патологии, не игнорировать их и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Гиперфункция гипофиза

При гиперфункции, причиной которой, в большинстве случаев, может быть опухоль самого гипофиза (аденома), заболевший сталкивается с неврологическими и эндокринными нарушениями, такими как:

- гигантизм — нейроэндокринное заболевание, связанное с излишней секрецией соматотропного гормона у детей и подростков с незаконченным физиологическим ростом, приводящее к увеличению темпа роста всего тела. Чаще встречается у мальчиков. Первые изменения, как правило, наблюдаются в 9-15 лет. Несоответствие темпа роста костного каркаса и внутренних органов, приводит к проблемам с сердечно-сосудистой, эндокринной, половой системой, зрением, суставами... У ребенка отмечается мышечная слабость, головные боли мигренозного типа, снижение памяти, интеллекта... По мере взросления могут возникнуть половые расстройства, бесплодие, диабет... При своевременном обращении к врачу гигантизм поддается излечению.

- гипертиреоз и тиреотоксикоз (тиреогормональная интоксикация): из-за высокого уровня тиреотропного гормона, у детей наблюдается нарушение сна, раздражительность, капризность, агрессивность; дрожание пальцев рук; выпячивание глазных яблок (ребенок редко моргает, глаза всегда широко открыты, ему сложно концентрировать внимание на определенном предмете); повышенный аппетит в сочетании с быстрым снижением массы тела; плохая успеваемость из-за неусидчивости и нарушения концентрации; повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений; активная пульсация в сосудах шеи; избыточное потоотделение; увеличение частоты дефекаций, периодические схваткообразные боли в животе; непереносимость жары, замедление полового созревания... У младенцев первого года жизни возможно преждевременное зарастание родничка и швов черепа, задержка прорезывания зубов, отставание в росте и весе, задержка формирования базовых навыков (умения держать голову, переворачиваться, садиться, стоять, ходить)...

- болезнь Иценко-Кушинга: повышенная выработка гипофизом адренокортикотропного гормона (АКТГ) приводит к неправильной работе надпочечников. На этом фоне у детей развивается специфическое ожирение, деформируется позвоночник, появляется избыточное оволосение, растяжки на коже, яркий румянец на лице... Патология редко встречается у детей, но при его появлении наблюдается резкая остановка в их развитии. К сожалению, у 65-75% детей рост прекращается полностью. В зону риска попадают дети, которым исполнилось 9 лет.

- гиперпролактинемия: чаще всего обусловлена аденомой гипофиза (пролактиномой). Проявления заболевания: задержка роста, полового созревания, нарушение функций репродуктивной системы, проблемы со зрением... Девочки заболевают чаще, чем мальчики. Как правило, у них нарушается менструальный цикл, появляются головные боли лобно-височной локализации... У мальчиков может диагностироваться гинекомастия (увеличение грудных желез)...

Гипофункция гипофиза

Гипофункция гипофиза, как правило, связана с дефектами кровоснабжения мозга, врожденным недоразвитием железы, опухолями, черепно-мозговыми травмами, менингитом, энцефалитом, тяжелым течением некоторых вирусных заболеваний, малярии, сифилитических или туберкулезных инфекций... При снижении функции гипофиза наблюдается прекращение выработки гормонов или образование их меньшего количества, что негативно сказывается на общем развитии организма, особенно на работе надпочечников, щитовидной железы, половых желез...

При гипофункции возможно развитие следующих заболеваний:

- карликовость (гипофизарный нанизм): недостаточный синтез гормона роста (соматотропина) является причиной выраженного отставания в росте, иногда вместе с задержкой развития зубов. Созревание скелета замедлено, его костный возраст может отличаться от хронологического более, чем на 2 года.

- гипотиреоз: при пониженной функции щитовидной железы, связанной с нехваткой тиреотропина, у детей замедляется физическое и умственное развитие. Проявляется выраженной слабостью, сонливостью, заторможенностью, апатичностью, ухудшением памяти, снижением успеваемости; появлением склонности к запорам, отёчности, сухости кожи, ломкости ногтей, выпадению волос. повышению массы тела, пониженной температурой... Дети мало интересуются игрушками, плохо контактируют с родителями и окружающими. Отсутствие лечения, как правило, приводит к необратимой задержке роста, физического и психического развития.

- надпочечниковая недостаточность (гипокортицизм): одной из причин болезни является дефицит адренокортикотропного гормона (АКТГ), возникающий вследствие патологий гипофиза (реже — гипоталамуса). У заболевшего может отмечаться постоянная слабость/усталость, которые не проходят после отдыха и сна; потеря веса (при сохранении рациона питания и образа жизни); снижение иммунитета; низкое артериальное давление, головокружение; склонность к депрессии, тревоге, другим психическим расстройствам...

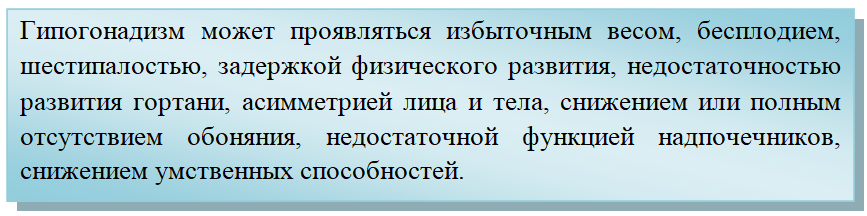

- гипогонадизм: при недостаточном синтезе гонадотропных гормонов гипофиза, у детей наблюдается задержка полового развития, позднее формирование вторичных половых признаков... Заболевание имеет тяжелые психологические последствия для ребенка: недоразвитые половые органы могут стать причиной снижения самооценки и послужить толчком для других психических отклонений.

- гипофизарная недостаточность (гипопитуитаризм, пангипопитуитаризм): при нехватке одного или нескольких гормонов передней части гипофиза возможно развитие гипопитуитаризма. Симптомы патологии будут зависеть от недостаточного гормона и могут включать маленький рост, снижение плотности костей, непереносимость холода, постоянную усталость, слабость, задержку полового развития... Пангипопитуитаризм, как правило, развивается при повреждении всего гипофиза. Последствием чего становится задержка роста с умственной отсталостью, нарушение половой функции, психические отклонения, сниженная эмоциональная активность, апатия...

- несахарный диабет: возникает у малышей старше 3 лет на фоне нехватки вазопрессина, при котором уменьшается способность почек реабсорбировать воду. Его симптомы — сильная жажда с выделением большого количества мочи без появления в ней сахара.

Видео о гипофизе

Дополнительные материалы

Какие гормоны вырабатывает гипофиз?

Болезнь Иценко-Кушинга у детей и подростков

О гормональном фоне, гипофизе, и о том, чего не скажет врач, выписывающий гормоны.

Гипоталамус

Функции гипоталамуса

Гипоталамус формируется в течение первых недель жизни плода. Является одним из самых главных регуляторных органов, осуществляющих взаимосвязь между всеми, протекающими в организме, процессами. Вместе с гипофизом образует гипоталамо-гипофизарную эндокринную систему. Контролирует работу гипофиза и совместно с ним регулирует выработку гормонов надпочечниками, щитовидной железой, половыми железами; влияет на рост и развитие организма, водный баланс, процесс пищеварения; формирование памяти, способности к обучению,... Отвечает за механизмы бодрствования и сна, изменения температуры тела, обменные процессы, ощущения голода и жажды, эмоциональные реакции, является главным центром нашей реакции на стресс...

К счастью, заболевания гипоталамуса встречаются крайне редко. Но, в случае патологии органа, страдает весь организм.

Гипоталамический синдром пубертатного периода

Патология возникает в подростковом возрасте на фоне гормональных изменений и может стать причиной комплекса эндокринных, обменных и вегетативных расстройств, влияющих на ускорение/замедление полового развития.

Спровоцировать болезнь могут психоэмоциональные травмы, травмы головы, хронические очаги инфекции, частые вирусные заболевания, оперативные вмешательства, чрезмерные умственные нагрузки, ранняя половая жизнь, использование контрацептивов, очень ранняя беременность...

Первые проявления возникают в возрасте от 10 до 20 лет. Среди них:

- приступы паники, повышенная тревожность, снижение настроения, депрессия;

- тахикардия, гипертония;

- сильные головные боли;

- увеличение или уменьшение массы тела;

- растяжки (стрии) на коже белого, красного или розового цвета;

- слабость, повышенная утомляемость;

- быстрый рост в возрасте 11-13 лет;

- плохой аппетит, а иногда — неутолимый голод;

- проблемы со сном;

- скачки температуры до 39-40 °С на фоне длительного субфебрилитета;

- постоянная зябкость, непереносимость холода и сквозняков;

- повышенное слюно- и потоотделение с резким запахом;

- у мальчиков — женоподобное лицо (рост волос на лице начинается поздно и остается скудным даже после периода полового созревания).

Без своевременной медицинской помощи, заболевание, развивающееся внезапно и стремительно, может стать причиной бесплодия, ожирения, потери работоспособности (вплоть до инвалидности)... Нередко данный синдром ограничивает пригодность юношей и девушек для некоторых профессий, требующих физического и эмоционального напряжения, в частности, к военной службе.

Болезнь может прогрессировать или на время стихать, периодическими напоминать о себе рецидивами и кризами. К сожалению, специальных мер по предупреждению этого заболевания не существует. Снизить риск его развития может лишь здоровый образ жизни.

Гамартома гипоталамуса

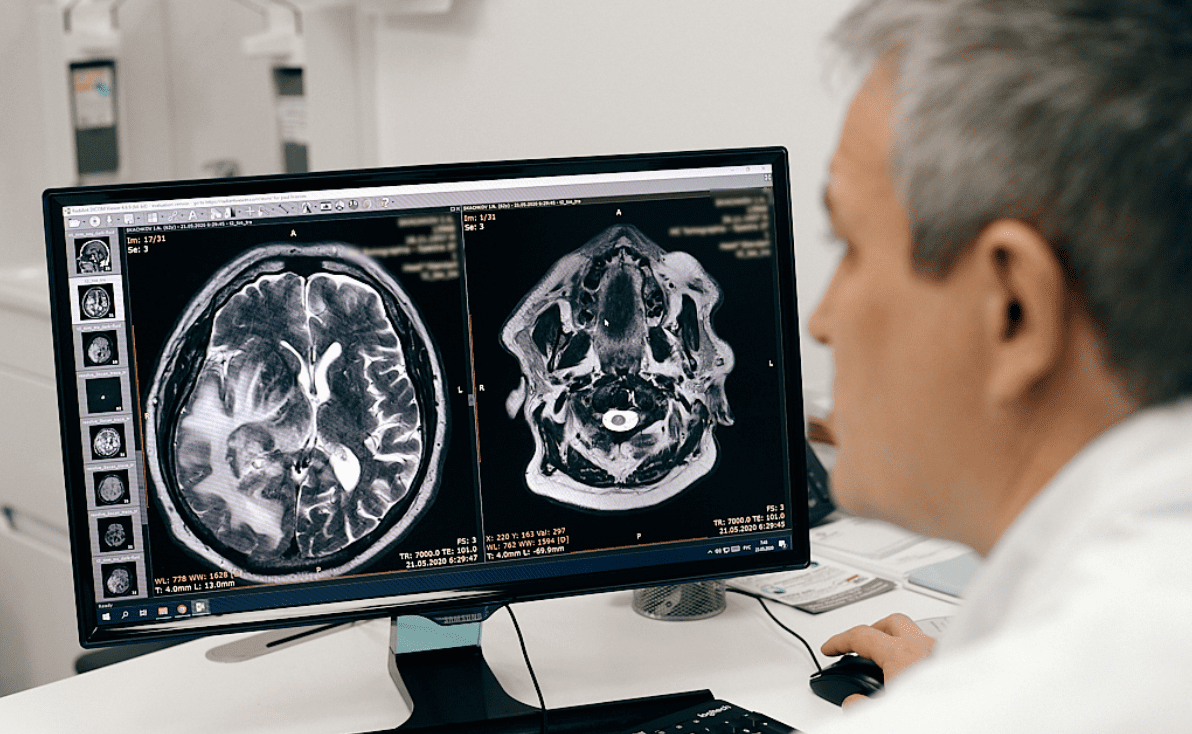

Еще одно заболевание, о котором важно знать — гамартома гипоталамуса. Это редко встречающаяся доброкачественная гипоталамическая опухоль, расположенная в глубинных отделах головного мозга, нарушающая работу всей нервной системы. Патология связана с неправильным созреванием головного мозга в эмбриональный период. При небольших размерах опухоли, диагностирование возможно с помощью компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Первые признаки обычно обнаруживаются у годовалых детей, хотя возможны проявления и у взрослых. Симптомы заболевания — снижение способности к запоминанию, апатия, рассеянность, неусидчивость, неконтролируемые приступы агрессии, эндокринные нарушения, преждевременное половое становление. Специфический симптом — болезненные эпилептические приступы в виде неконтролируемого (насильственного) приступа смеха...

Гиперфункция гипоталамо-гипофизарной системы иногда сопровождается увеличением количества и размеров родимых пятен, развитием меланом (пигментных опухолей). На фоне патологии гипофиза и/или гипоталамуса, возможно развитие нейрогенного несахарного диабета.

Дополнительные материалы

Что такое гамартома гипоталамуса?

Центр лечения гамартомы гипоталамуса в Японии

Эпифиз (шишковидная железа)

О самой загадочной железе

О существовании эпифиза знали еще в античные времена. В древности к нему относились с почитанием, считая его вместилищем души, «оком мудрости», «третьим глазом»... Но, до середины ХХ века, он был более интересен эзотерикам, нежели ученым. Признанный медициной «рудиментарным третьим глазом», утратившим связь с остальным мозгом, эпифиз долго оставался без достойного внимания со стороны мировой науки.

Лишь в 1958г. отношение к эпифизу кардинально изменилось: после открытия мелатонина, он стал одной из самых титулованных желез внутренней секреции, интенсивно изучаемой эндокринологами, морфологами и биохимиками...

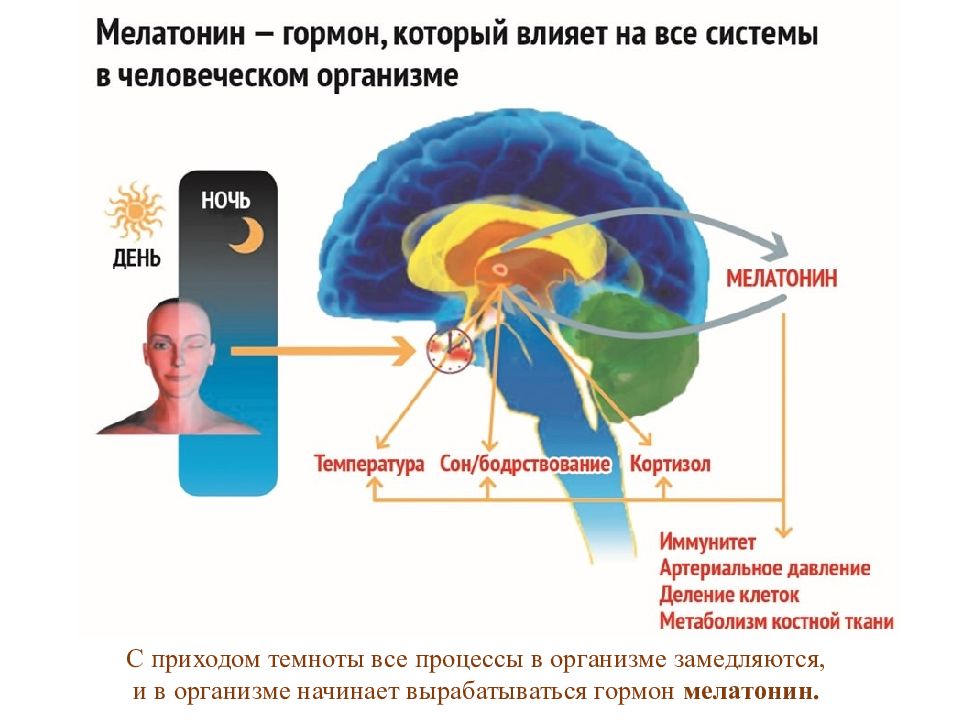

И это не мудрено, поскольку эпифиз влияет на все процессы в организме:

- регулирует суточный биологический ритм (сон-бодрствование); колебания температуры тела;

- принимает участие практически во всех обменных процессах организма и работе ЦНС;

- отвечает за память, любознательность, агрессивность;

- влияет на уровень артериального давления, водно-солевой и углеводный обмен;

- усиливает иммунитет; обеспечивает противоопухолевую защиту;

- опосредованно контролирует половое развитие, рост организма, работу гипофизарно-гипоталамической системы;

- обеспечивает адаптацию организма к окружающим его условиям...

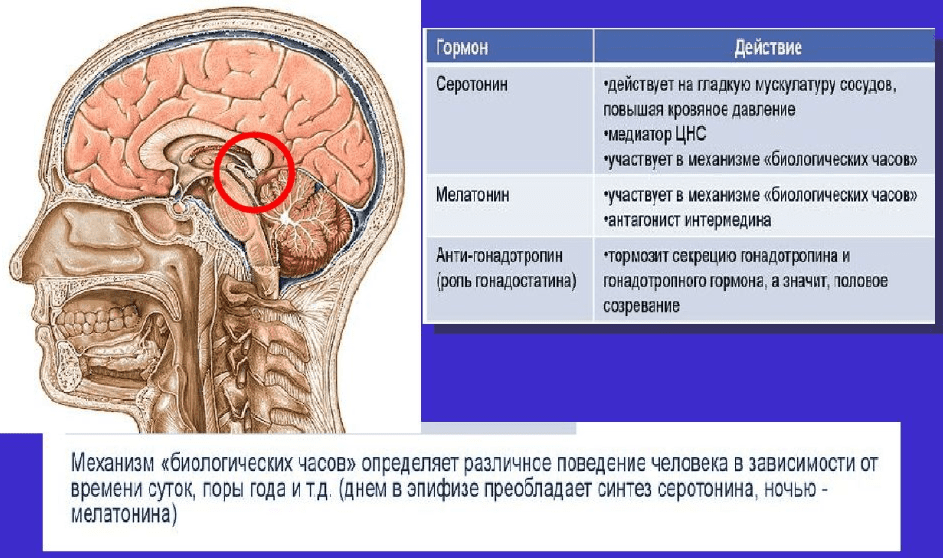

Являясь железой внутренней секреции, эпифиз вырабатывает около 40 видов биологически активных соединений, в т.ч. мелатонин, серотонин, норадреналин, гистамин и пептидные гормоны...

Гормон эпифиза — мелатонин

Физиологические функции эпифиза разнообразны, но мы остановимся на его базовой задаче — выработке мелатонина (гормона «сна, молодости и красоты»).

Считается, что шишковидная железа вырабатывает практически 80% мелатонина — самого сильного из известных сегодня антиоксидантов, способных эффективно бороться со свободными радикалами; связывать канцерогены, попавшие в организм; нейтрализовать гидроксильные ионы, защищая тем самым ДНК, белки и липиды от разрушительного воздействия окислительного стресса.

Вырабатывается гормон преимущественно ночью, поскольку его секреция угнетается импульсами, поступающими из сетчатки глаза, реагирующей на свет: любые воздействия света, в том числе, кратковременные и даже при закрытых глазах, замедляют синтез этого эликсира здоровья и долголетия, вплоть до полной остановки. Причем спектр света имеет значение: оттенки синего и других холодных цветов (свечение экранов мобильного телефона, планшета, ноутбука, компьютера или телевизора, лампы «белого» дневного света...), в отличие от желтого, оранжевого, красного света, дают неправильный сигнал нашим биологическим часам, сообщая, что еще день, и задерживают выработку мелатонина.

Время сна, его продолжительность, качество, время засыпания и пробуждения — всё имеет значение для полноценного синтеза мелатонина, наибольшая концентрация которого отмечается около двух часов ночи. К утру его секреция значительно снижается и, вплоть до вечера, уровень гормона в крови остается очень низким.

Высвобождаясь ночью, мелатонин

- регулирует суточную активность человека; влияет на его адаптацию к смене часовых поясов;

- отвечает за полноценный и спокойный сон, за правильное пробуждение и общее состояние, в котором человек просыпается утром;

- улучшает общее настроение и снижает возможность возникновения депрессии;

- способствует чистке нейронов; действует как антидепрессант и предотвращает возникновение некоторых нейродегенеративных заболеваний;

- нейтрализует свободные радикалы активнее, чем такие мощные антиоксиданты, как глутатион и витамин Е;

- активирует клетки иммунной системы, предотвращает развитие многих заболеваний от простудных до онкологических;

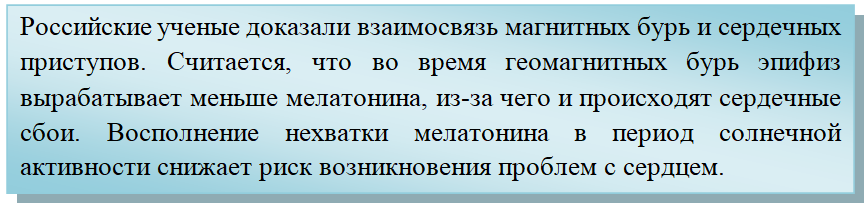

- регулирует деятельность эндокринной системы; позитивно влияет на жировой и углеводный обмен, снижает количество холестерина, улучшает чувствительность к инсулину и снижает толерантность к глюкозе; участвует в гормональной регуляции артериального давления; предотвращает атеросклероз, укрепляет костную ткань;

- замедляет темпы старения, увеличивает продолжительность жизни...

Мелатонин и дети

В утробе и в первые месяцы жизни ребенок получает мелатонин от матери, а самостоятельный его синтез начинается лишь на третьем месяце жизни.

Считается, что с 3-4 месяцев и до 5 лет, лучшее время для укладывания малышей — промежуток от 18.30 до 20.30, поскольку именно в это время в их крови находится нужная для засыпания концентрация гормона. Засыпая в «правильное» время, ребенок будет спать глубоким и спокойным сном...

При нарушении синтеза мелатонина, у детей наблюдаются различные нарушения ночного сна: проблемы с засыпанием, частые пробуждения, повышенная двигательная активность во время сна... Неполноценный сон оказывает неблагоприятное воздействие на ЦНС, может стать причиной детского ожирения; синдрома гиперактивности и дефицита внимания, нарушения выработки инсулина и, как следствие, развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний...

Хронический недосып в детском возрасте способен привести к необратимым изменениям структуры головного мозга и отразиться в будущем не только на развитии когнитивных функций маленького человека, в частности, на формировании ассоциативной памяти, но и на его характере. Такие дети отличаются нестабильным эмоциональным состоянием, импульсивной реакцией на происходящее, склонностью к депрессии, пассивностью, плохой успеваемостью в школе...

Что нужно для выработки мелатонина у детей?

- соблюдение режима дня;

- снижение активности в вечернее время. В противном случае, вместо мелатонина в кровь начнет поступать кортизол (гормон стресса), в результате чего уложить малыша будет очень сложно. Поэтому не допускайте переутомления ребенка: вовремя замечайте признаки усталости, старайтесь уложить его в «окно сна» во время которого дети максимально расслаблены и легко засыпают.

- темнота. Поскольку секреция гормона сна подавляется светом, в комнате, где спит ребенок должна быть полная темнота. Если ему нужен ночник, отдайте предпочтение ночникам, светящимся желтым, оранжевым или красным светом. Они имеют безопасную длину волны и не повлияют на сон. Исключите перед сном просмотр мультфильмов из-за разрушительного воздействия на секрецию гормона света от экранов. Не менее, чем за полчаса до сна, приглушите свет. Во время дневного сна затемните комнату шторами, так вы облегчите засыпание ребенка в дневные часы.

- солнечный свет. Детям, в период роста и полового созревания, необходимо проводить не менее 2-х часов на свежем воздухе, особенно в ясные солнечные дни. Под воздействием солнечного света вырабатывается серотонин — гормон, который в темное время суток трансформируется в мелатонин. Самыми мощными стимуляторами внутриклеточного мелатонина является солнце, огонь от костра или камина, свечи, лампы накаливания, инфракрасная сауна...

- питание. На выработку гормона существенное влияние оказывает питание, поэтому в рацион ребенка следует вводить продукты, богатые триптофаном — веществом, из которого в организме синтезируется мелатонин.

Триптофан в продуктах питания (таблица)

Расстройства сна у детей и подростков. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Как мелатонин очищает мозг? Шишковидная железа и ее гормон

Нарушение функций шишковидной железы

Гипофункция

При нарушении функций шишковидной железы увеличивается риск расстройств нервной системы, появляется вялость, снижается работоспособность, понижается иммунный статус, начинаются гормональные расстройства... На фоне сниженной секреции гормонов эпифиза возможно развитие ранней макрогенитосомии, а также злокачественное перерождение клеток.

Гиперфункция

Гиперфункция эпифиза развивается из-за любой опухоли эпифиза. Это нарушение замедляет развитие детей. В результате чего у них может наблюдаться

- недоразвитость половых органов и задержка полового созревания: у мальчиков в 14-15 лет не наступает сперматогенез; у девочек не развиваются молочные железы, а начало менструального цикла затягивается до 16-17 лет, в более сложных случаях — полностью отсутствует;

- задержка роста, при этом тело, как правило, имеет пропорциональный вид;

- ожирение;

- раздражительность;

- сонливость;

- апатия;

- нарушение цикла сна-бодрствования...

Опухоли эпифиза (шишковидной железы)

Опухоли эпифиза встречаются нечасто и поражают человека в основном в юношеском возрасте (13-20 лет). Чаще всего, в течение длительного времени они никак не дают о себе знать, даже при больших размерах образования и сдавливания соседних тканей. Независимо от степени злокачественности, опухоль требует неотложного лечения.

Симптомы опухоли зависят от места локализации, а также структур головного мозга, поддающихся давлению растущей опухоли. Заподозрить опухоль можно по следующим признакам:

- частые головные боли (любого характера, преимущественно в лобной и затылочной областях), возникающие резко и без видимой причины, которые, как правило, сопровождаются головокружением, тошнотой, рвотой, не приносящей облегчения, и не снимаются приемом обезболивающих препаратов;

- паралич движений глазных яблок вверх, ослабление реакции на свет, двоение в глазах, расфокусированная картинка; ощущение надавливания на глаза;

- слабость в мышцах, нарушение координации движений, неуверенная походка;

- гидроцефалия;

- тремор и гипотония (в результате поражения мозжечка);

- снижение остроты слуха; шум в ушах;

- провалы в памяти, трудности с запоминанием, нарушение концентрации внимания

- чрезмерная сонливость;

- сердечная или дыхательная недостаточность неопределенного происхождения;

- галлюцинации;

- ожирение;

- нарушение речи, терморегуляции;

- проблемы с мелкой моторикой рук, изменение почерка;

- раннее половое созревание (в большинстве случаев): дети с опухолями мозга выглядят, как правило, значительно старше своих ровесников.

- повышенная беспричинная утомляемость; безынициативность...

Ранняя макрогенитосомия

Самое распространенное заболевание, вызванное нарушением деятельности эпифиза — ранняя макрогенитосомия. Причинами заболевания, как правило, становятся опухоли эпифиза – тератома, саркома, киста, нередко — инфекционные гранулемы... Недуг диагностируется исключительно в детском возрасте (у мальчиков до 10-11 лет, у девочек — до 9 лет) и приводит к преждевременному половому и физическому развитию, нередко сопровождается умственной отсталостью.

Заболевание развивается очень медленно, постепенно дети становятся сонными, вялыми, апатичными. При этом у них наблюдается повышенное и неконтролируемое сексуальное возбуждение... У мальчиков преждевременно возникает сперматогенез, наблюдается увеличение полового члена и яичек, отмечается волосатость лица и тела, у девочек – наступают преждевременные менструации, увеличивается грудь, объем бедер... Обычно такие дети отличаются низким ростом, короткими конечностями, хорошо развитыми мышцами...

Киста шишковидной железы

Это заболевание может проявиться в любом возрасте, но чаще всего бывает у детей и молодых людей.

К причинам его возникновения относятся:

- наследственность;

- закупорки протока, через который выходит мелатонин;

- образования эхинококковых капсул;

- травмы; кровоизлияния в железу;

- аутоиммунные заболевания;

- гормональные сбои; воспалительные процессы;

- поражения головного мозга у плода при родах;

- инфекционные заболеваний в постнатальный период...

Как правило, небольшая киста не оказывает влияния на работу головного мозга и общее состояние человека, поэтому, чаще всего, ее обнаруживают случайно. Такая киста не требует серьезного медицинского вмешательства.

Но, растущая киста или киста, достигшая больших размеров, может представлять серьезную опасность для заболевшего с необратимыми последствиями и даже летальным исходом...

Киста становится причиной головных болей, двоения в глазах или ухудшения зрения и координации, снижения слуха, рвоты, судорог; ухудшения памяти, дезориентации в пространстве, проблем с концентрацией; подавленного состояния, изменения характера... Увеличивает риск развития гидроцефалии... При паразитарной кисте к общей картине могут добавляться психические расстройства, слабоумие и эпилептические припадки...

Эпифиз: современные данные о физиологии и патологии

Значение эпифизарного гормона мелатонина для педиатрии и педиатрической фармакологии

Третий глаз, клапан для духа или вместилище мозгового песка?

Полезное видео

Дополнительные материалы

Пубертатно-юношеский диспитуитаризм: причины, симптомы, лечение

Канал Клиники щитовидной железы доктора А.В. Ушакова

![]()

Дорогие родители!

Пусть болезни, о которых шла речь в статье, никогда не коснутся Ваших любимых детей!

Но, если, Вы замечаете проблемы в физическом, психическом или интеллектуальном развитии ребенка, не откладывайте визит к врачу. Сегодняшний уровень развития медицинских технологий позволяет успешно лечить даже самые тяжелые заболевания, особенно, если они выявлены своевременно!

Информация, представленная в статье, является обобщающей и не может быть использована для самодиагностики и самолечения. Ставить диагноз и давать рекомендации по лечению может только квалифицированный врач, исходя из индивидуальных особенностей конкретного пациента.